~食事・生活・予防で“病院いらず”の健康を守る~

「最近、なんとなくだるい」「健康診断で引っかかった」「薬に頼らず元気でいたい」

そんな方にこそ知ってほしいのが、“薬剤師が見てきた健康を長く保つ人”の共通点です。

私はこれまで病院と医薬品卸、両方の現場で数千人以上の患者・医療者を見てきました。

その経験から断言できます。健康は「才能」ではなく、「習慣」で決まる。

この記事では、薬剤師の立場から「病気にならない体をつくる10の具体的な習慣」を

科学的根拠と現場の実感をもとに紹介します。

どれも“今日から始められる”再現性の高い方法ばかりです。

目次

水分は“最強のデトックス”──正しく飲めば腎臓が喜ぶ

人間の60%は水。足りないだけで不調の温床に

私たちの体の約60%は水でできています。

この「体液」は血液・リンパ液・細胞内外の水分を含み、栄養や酸素を運び、老廃物を排出する重要な役割を担っています。

つまり、水が不足すれば、体のあらゆるシステムが機能低下するということです。

特に、脱水は“静かな病気の引き金”です。

わずか1〜2%の水分不足でも、集中力低下・頭痛・倦怠感が起き、5%を超えると腎臓や循環器に負担がかかります。

薬剤師として腎疾患患者さんを担当してきた経験から言えば、「少しの水分不足が慢性腎臓病(CKD)の進行を早める」ケースは珍しくありません。

保存期CKDの患者さんが脱水を来し、腎不全の急性増悪に至り血液透析に移行するという例は病院時代に何度も経験しました。

脱水は腎臓・血液・脳にダメージを与える

腎臓は体の“ろ過装置”です。

毎日約180リットルもの血液をろ過し、老廃物を尿として排出しています。

水分が不足すると、血液が濃縮して腎臓への血流が減り、ろ過能力が低下します。

この状態が続くと、腎臓の細い血管がダメージを受け、機能が戻らなくなることもあります。こうなるともう薬で治すことはできません。

また、脱水は血液粘度を上げるため、脳梗塞や心筋梗塞のリスクも上昇します。

特に高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、本人の自覚がなくても慢性的な脱水になっていることが多いのです。

厚生労働省も「日常生活での水分摂取を意識することが生活習慣病予防につながる」と明記しています。

1日1.5〜2Lを“こまめに”が鉄則

1日に必要な水分量は体重や気温によっても変わりますが、目安は1.5〜2リットルです。

ただし一度に大量に飲むのではなく、「1回200mLを8〜10回」に分けて摂るのが理想。

体が一度に吸収できる水分量は限られており、まとめ飲みは排尿でほとんど失われてしまいます。

また、カフェインやアルコールには利尿作用があるため、水分補給には適していません。

麦茶や常温水がベストで、食事中の味噌汁・スープも水分補給の一部と考えてOKです。(ただし塩分の過剰摂取には注意)

薬剤師としておすすめしたいのは、「朝起きてすぐ」「入浴前後」「寝る前」にコップ一杯の水を飲む習慣。

これは腎臓や血流の保護だけでなく、リラックス効果や自律神経の調整に効果が見込めます。

💬 薬剤師からのコメント

「水を飲むのはタダでできる最高の予防医療です。」

薬を減らす患者さんに共通しているのは、シンプルな健康習慣を継続していること。

その中でも“水分補給”は、体に負担をかけず、誰にでもすぐ実践できる最強の健康習慣です。(※心疾患や腎疾患で医師から水分の制限を指示されている人は必ず摂取量を守ってください)

👉 詳しくは:【現役薬剤師が解説】水を飲まないとどうなる?体を守るために知っておくべきこと

スープファーストで血糖値の乱高下を防ぐ

最初のひと口が「血糖値スパイク」を左右する

いきなりご飯やパンから食べ始めると、血糖値が一気に上がり、すぐに一気に下がります。

この血糖値の急激な乱高下を「血糖値スパイク」と呼び、動脈硬化や糖尿病、さらには認知症のリスクを高めることが知られています。

ポイントは、「最初の一口を何にするか」。

同じ食事でも“スープから始める”だけで血糖値の上昇スピードが緩やかになります。*

*参考資料https://adv.tokyo-np.co.jp/prtimes/article59970/

食前に温かいスープを飲むことで、胃が温まり、腸の動きが穏やかになります。

これが「胃排出遅延」と呼ばれる現象で、炭水化物の吸収速度をゆるやかにしてくれます。

つまり、食後にドカンと血糖値が跳ね上がるのを防ぎ、

インスリンの分泌量を抑える=太りにくく、老けにくい体をつくることができます。

GLP-1ホルモンが関係する“自然の血糖コントロール”

少し専門的な話をすると、スープを先に飲むことでGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)という腸から分泌されるホルモンの働きが関与している可能性があります。

GLP-1は食後に分泌され、胃の動きを抑え(=胃排出を遅らせ)、インスリン分泌を促し、血糖を安定させるという性質を持っています。

実際に、たんぱく質や脂質を含む「食前プリロード」(例:スープやヨーグルトなど)を摂取することでGLP-1が上昇し、

血糖上昇を緩やかにする研究結果も報告されています(Rayner CK et al., Diabetes Care 2010; 33(2):255-257)。

つまり、スープファーストは薬に頼らず自然に体の仕組みを活かす「食事療法的アプローチ」とも言えるでしょう。

2型糖尿病の薬であるGLP-1受容体作動薬(オゼンピック・リベルサスなど)が同じ仕組みを人工的に利用していると考えると、その重要性がよくわかります。

🔬 参考文献:

- Rayner CK et al. Diabetes Care. 2010;33(2):255-257.

- Nauck MA et al. Diabetologia. 1997;40(8):1038-1045.

- Clegg ME et al. Appetite. 2013;63:338-343.

今すぐできるスープファースト習慣

- 朝食:具だくさん味噌汁(豆腐・わかめ・野菜入り)

- 昼食:コンビニのカップスープやカップみそ汁でOK

- 夕食:野菜を煮込んだポトフ・ミネストローネ・わかめスープなど

ポイントは「最初に一杯飲む」こと。

スープの温度が胃をやさしく刺激し、自然と“ゆっくり食べるリズム”に導いてくれます。

野菜をたくさん入れたスープはベジファーストとスープファーストを兼ねることができるのでまさに”鬼に金棒”です!

💬 薬剤師からのコメント

「スープファーストは“無理せず健康意識を高める”ための第一歩です」

血糖値スパイクを抑えることは、糖尿病予防だけでなく、食後の眠気、肌荒れ・倦怠感・イライラ・肥満の改善にもつながります。

スープを最初に飲むという一手が、あなたの代謝と健康を静かに守ってくれるはずです。

👉 詳しくは:【現役薬剤師が解説】食前のスープがもたらす驚きの健康効果

良質な油を選ぶ─悪い脂が体を蝕む

油は“悪者”ではない。だが、選び方を間違えると毒になる

「油=太る」「健康に悪い」と思っていませんか?

実は、油はホルモンや細胞膜を作るうえで欠かせない必須栄養素です。

ただし、摂る油を間違えると、一気に「体を錆びさせる毒」に変わります。

現代の食生活では、スナック菓子・揚げ物・加工食品などを通して

酸化した油やトランス脂肪酸を知らずに摂っている人がほとんど。

これらの油は体内で慢性炎症を起こし、

動脈硬化・糖尿病・認知症・がんなど、あらゆる生活習慣病の土台になります。

薬剤師の立場から言えば、“油は量より質”がすべて。

いい油は薬にもなり、悪い油は確実に病気を進行させます。

トランス脂肪酸・リノール酸──静かに体を蝕む油たち

まず避けるべきは「トランス脂肪酸」

マーガリン、ショートニング、クッキー、揚げ菓子などに多く含まれています。

WHOは「摂取量を1日エネルギーの1%未満に」と厳しく勧告しています(約2g以下/日)。

トランス脂肪酸は悪玉コレステロール(LDL)を増やし、善玉(HDL)を減らすことが知られており、

心血管疾患リスクを明確に上昇させると報告されています(Mozaffarian D et al., N Engl J Med, 2006)

さらに、日本人が過剰に摂りがちなのがリノール酸(n-6系脂肪酸)

サラダ油・コーン油・大豆油などに多く含まれ、

適量であれば必要な脂質ですが、摂りすぎると炎症性サイトカイン(IL-6, TNF-αなど)を増やします。

結果、血管・関節・皮膚などあらゆる組織の炎症を悪化させ、アトピー性皮膚炎や動脈硬化などの要因になります。

選ぶべきはオメガ3─細胞を若く保つ“抗炎症の油”

一方で、オメガ3(n-3系脂肪酸)は真逆の働きをします。

これは、炎症を抑え、血液をサラサラに保ち、脳や神経を守る油です。

代表的なのは以下の3種類👇

| 種類 | 主な食品 | 特徴 |

|---|---|---|

| α-リノレン酸 | えごま油、アマニ油 | 体内でEPA・DHAに変換される(変換率は低め) |

| EPA | 青魚(サバ・イワシ・サンマ) | 抗炎症・抗血栓作用が強い |

| DHA | 青魚(マグロ・ブリなど) | 脳・神経の機能維持に必須 |

これらを意識的に摂ることで、細胞膜が柔らかくなり、インスリン感受性が上がることも知られています。

脂質異常症の改善を目的に、医療現場でもEPA製剤(エパデールなど)が使われています。

つまり、油の質を整えることは「食事で薬理的アプローチを行うこと」に等しいのです。

医薬品として用いられている脂肪酸を、日常の食事から自然な形で補うことが、

薬剤師として推奨したい“体を内側から整える方法”です。

🔬 参考文献:Mozaffarian D et al. N Engl J Med. 2006;354(15):1601–1613.

良い油も「摂りすぎ」は逆効果─カロリーと酸化に注意

どんなに健康に良い油でも、摂りすぎればただの高カロリー食品です。

油は1gあたり約9kcalあり、スプーン1杯でおよそ100kcal。

少し多めに使うだけで、1食あたり+200〜300kcalとなり、

肥満や脂質異常症の原因になってしまいます。

また、油は空気・光・熱で酸化しやすく、

酸化した油は体内で活性酸素を増やし、細胞老化や炎症を促進します。

特にアマニ油やえごま油は酸化しやすいため、

「加熱せず」「開封後は冷蔵保存」「1〜2か月以内に使い切る」ことが鉄則です。

💡 薬剤師メモ:

健康食品としての油も“飲むサプリ感覚”で使うのは危険。

1日あたり小さじ1〜2杯を目安に、「調味料の一部」として摂るのが理想です。

ニキビ・肌荒れ─油の質とバランスが肌にも出る

油の摂取バランスが崩れると、皮脂の分泌量や質にも影響します。

特にn-6系(リノール酸)を摂りすぎると、炎症性の皮脂が増え、

ニキビ・吹き出物・肌荒れを悪化させることが知られています。

一方、オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)を適度に摂ることで、

皮脂組成が安定し、肌の赤みや炎症が軽減したという報告もあります。

(Pilkington SM et al., J Lipid Res., 2020)

💬 薬剤師からのコメント

「油は“摂らなすぎ”より、“摂りすぎ”に注意。少なく、正しく、良質に。」

油は体に必要な栄養素ですが、薬のように“用量”と“質”がすべてです。

医療の現場でも、EPA製剤やビタミンE製剤といった“油の薬”が使われています。

それだけ脂質の代謝と炎症コントロールは重要。

毎日の食事で良い油を意識的に選ぶことは、薬に頼らず体を整える自然な治療とも言えるのです。

👉 詳しくは:【現役薬剤師が解説】良質な油は「健康投資」!選び方と効果的な摂り方

腸活は“免疫とメンタル”の根っこ

腸は「第二の脳」─心と体をつなぐ臓器

「腸は第二の脳」と呼ばれるほど、全身の健康と密接に関わる臓器です。

実際、腸には約1億個以上の神経細胞が存在し、脳と独自にコミュニケーションを取っています。

腸が乱れると、

- 免疫力が低下し、風邪をひきやすくなる

- イライラ・不安・うつ症状が悪化しやすくなる

- 代謝やホルモンバランスも乱れる

というように、体と心の両方に影響を及ぼします。

腸内環境を整えることは、単なる「便通改善」ではなく、

体全体のバランスを整える“根本治療”でもあるのです。

免疫の70%は腸にある─“腸内免疫”のしくみ

人間の免疫細胞の約70%は腸に存在しています。

腸の粘膜には「パイエル板」と呼ばれる免疫の拠点があり、

ここで外敵(ウイルス・細菌・有害物質)への防御反応が行われます。

腸内環境が悪化して悪玉菌が増えると、腸のバリア機能が低下し、

炎症や自己免疫疾患の引き金になることもあります。

逆に、善玉菌が優勢になると免疫応答が安定し、

感染症・アレルギー・慢性炎症の予防につながります。

🔬 参考文献:

- Belkaid Y, Hand TW. Cell. 2014;157(1):121–141.

- Round JL, Mazmanian SK. Nat Rev Immunol. 2009;9(5):313–323

腸とメンタルをつなぐ「腸脳相関」

腸と脳は迷走神経を通して直接つながっており、

腸内細菌が作り出す代謝物が**脳の神経伝達物質(セロトニン・GABAなど)**に影響を与えることがわかっています。

実際、腸内環境が乱れると

- ストレス耐性の低下

- 不安・抑うつ傾向

- 睡眠の質の悪化

といったメンタル面の不調が起こりやすくなります。

一方で、発酵食品や食物繊維を積極的に摂ると、

善玉菌が増え、セロトニン分泌が安定し、気分や睡眠の改善につながるという報告もあります。

💡 うつ病患者では腸内細菌叢の多様性が低下しているという研究もあり、

いま医療現場でも「腸を整えるメンタルケア」が注目されています。

腸を育てる“エサ”─食物繊維とフラクトオリゴ糖

善玉菌を増やすには、「プロバイオティクス(菌を摂る)」だけでなく、

「プレバイオティクス(菌のエサを摂る)」ことが重要です。

その代表がフラクトオリゴ糖。

玉ねぎ、バナナ、ごぼうなどに含まれ、

腸内のビフィズス菌や乳酸菌を増やす働きがあります。

フラクトオリゴ糖は消化酵素で分解されずに大腸まで届き、

腸内細菌によって発酵されて**短鎖脂肪酸(酢酸・酪酸など)**が作られます。

これらの短鎖脂肪酸は、

- 腸粘膜のエネルギー源

- 免疫調整(炎症抑制)

- 血糖・脂質代謝の改善

といった多面的な健康効果を発揮します。

🔗 関連記事:フラクトオリゴ糖で「腸活」!知っておきたい効果と取り入れ方

薬剤師が見る“腸”─便の状態は健康のバロメーター

薬剤師として、腸の健康は薬の効き方にも関係すると感じています。

便秘や下痢を繰り返す人は、薬の吸収も不安定で、

同じ量を飲んでも効果が変わることがあります。

また、腸内環境が悪化している人は、

風邪をひきやすい・肌荒れが治らない・疲れが抜けないなど、

全身のコンディションが崩れていることが多いです。

つまり、便の質=体調の質。

毎日の排便リズムを整えることは、どんな薬よりも効果的な“健康の指標”です。

今すぐできる腸活の基本ルール

✅ 1. 発酵食品を1日1品(納豆・ヨーグルト・キムチなど)

✅ 2. 水溶性食物繊維を意識的に(海藻・きのこ・オクラなど)

✅ 3. プレバイオティクス(フラクトオリゴ糖)を摂る

✅ 4. 水分をしっかり摂る(腸の蠕動運動をサポート)

✅ 5. ストレスをためない・睡眠を削らない

腸活のコツは、「腸を甘やかさないこと」。

サプリメントに頼らず、毎日の食事で少しずつ“腸にいいこと”を積み重ねましょう。

💬 薬剤師からのコメント

「腸は、あなたの免疫・メンタル・代謝をすべてつないでいる“中枢”です。」

腸を整えることは、病気を防ぐだけでなく、

薬の効き方や心の安定にまで影響します。

便通を整え、腸を味方につけることは、まさに“薬に頼らない最高の健康習慣”です。

🔬 参考文献

- Belkaid Y, Hand TW. Cell. 2014;157(1):121–141.

- Round JL, Mazmanian SK. Nat Rev Immunol. 2009;9(5):313–323.

- Cryan JF, Dinan TG. Nat Rev Neurosci. 2012;13(10):701–712.

- Ríos-Covián D et al. Front Microbiol. 2016;7:185.

睡眠とストレスケアは最強の薬

睡眠は“無料で手に入る最高の治療”

多くの人は、「疲れたら寝る」「眠れないのは性格のせい」と思いがちですが、

実は**睡眠こそが最も効果的な“自然の治療薬”**です。

睡眠中に分泌される成長ホルモンやメラトニンは、

細胞の修復・免疫力の維持・老化防止に欠かせません。

さらに、睡眠中に脳内では「グリンパティックシステム」と呼ばれる老廃物排出機構が働き、アルツハイマー病の原因とされるβアミロイドの除去が進むことも知られています。

つまり、睡眠は「美容・免疫・脳の健康」を同時に守る、

薬にも勝る“体のメンテナンス時間”なのです。

🔬 参考:Xie L et al., Science. 2013;342(6156):373–377.

睡眠不足がもたらす“静かな毒”

睡眠が不足すると、

- コルチゾール(ストレスホルモン)の慢性的上昇

- 免疫低下・感染リスク上昇

- 食欲ホルモン(グレリン)の増加・肥満促進

- 血糖値上昇・糖尿病リスクの増大

といった全身性の悪影響が生じます。

1〜2日の寝不足でもインスリン抵抗性が悪化することがあり、

実際に睡眠時間が6時間未満の人では、糖尿病発症リスクが1.5倍以上になるとの報告もあります。

(Knutson KL et al., Sleep Med Rev. 2007)

薬剤師の立場から見ても、

「どんなサプリよりもまず睡眠」が健康維持の基本です。

自律神経を整える─ストレスとの付き合い方

私たちの体は、ストレスを感じると交感神経が優位になり、

血圧・心拍数・血糖が上昇します。

これは一時的には有用ですが、慢性的に続くと

自律神経のバランスが崩れ、睡眠障害や胃腸トラブルを引き起こします。

リラックス状態(副交感神経優位)を意識的に作ることが重要で、

薬剤師としておすすめしたいのは以下の3ステップ👇

1️⃣ 深呼吸とストレッチ(寝る前3分でOK)

2️⃣ スマホの光を避ける(ブルーライトがメラトニンを抑制)

3️⃣ 温かいお風呂 or 白湯(深部体温を一度上げると入眠がスムーズ)

ベタですがこれらを取り入れるだけで、

睡眠薬に頼らず入眠を改善できるケースも少なくありません。

💊 自律神経を整えることは、「心の代謝を整える」ことでもあります。

薬剤師が見た“睡眠薬との上手な付き合い方”

不眠症で処方される薬には、

- ベンゾジアゼピン系(例:ハルシオン、レンドルミン)

- 非ベンゾ系(例:マイスリー、アモバン)

- メラトニン受容体作動薬(例:ロゼレム)

- オレキシン受容体拮抗薬(例:ベルソムラ、デエビゴ)

などがあります。

短期的には有効ですが、長期使用は耐性・依存・記憶障害などの副作用リスクがあり、

「薬で眠る」から「眠れる体に戻す」を目指すことが大切です。

特に、ロゼレムやベルソムラのような「体のリズムを整える薬」は、

睡眠習慣を改善するサポート役として有用です。

ただし、安易な服用ではなく、必ず医師・薬剤師に相談の上で使用するべきです。

オレキシン受容体拮抗薬は昨今非常によく用いられており、ベンゾジアゼピン系と比べて日中の眠気(持ち越し効果)などが少なく、より自然に近い形で入眠できるとされています。

注意点としては併用禁忌の薬剤があることと副作用として悪夢を見ることがあるというのが特徴として挙げられます。

良い睡眠をつくる“薬いらずの習慣”

✅ 就寝・起床時間を一定にする(休日も+−1時間以内)

✅ 寝る90分前にお風呂・照明を落とす

✅ 寝室を18〜20℃に保ち、暗く静かに

✅ 寝る直前の食事・アルコールは避ける

✅ 朝の太陽光を浴びる(体内時計をリセット)

これらは「サーカディアンリズムを上手く保つ」上で重要な行動になります。

睡眠薬を使う前に、この“生活リズム”を見直すだけで改善するケースも多くあります。

関連記事👉ストレスと睡眠は「最強の薬」──心と体を整える科学的セルフケア

💬 薬剤師からのコメント

「ストレスに効く薬はあっても、ストレスを消す薬はない。」

睡眠とストレスケアは、どんな薬よりも確実に体を回復させます。

もし眠れない日が続くときは、「何かが足りない」サインです。

薬を使う前に、呼吸・温度・光・食事・心のリズムを整えてみましょう。

あなたの体は、眠っている間に必ず回復するようにできています。

私自身も仕事のストレスで不眠を発症し、心身ともに疲弊した経験がありますが、いくら生活リズムを整えてもストレスがなくならなければ不眠が解消されないので、不眠に悩んでさらにストレスを溜めるくらいなら早めに心療内科で睡眠導入剤を処方してもらうのも大切です。

ストレスへの効果が期待できる市販薬について解説している記事があるので気になる方はこちら👉「アロパノール」は本当に効く?イライラやストレスに困っている人への提案

日光とビタミンD─免疫を高める“自然のサプリ”

太陽の光は“天然のくすり”

私たちが何気なく浴びている太陽の光。

実はそれが、体の中でビタミンDを合成する方法であることをご存じでしょうか?

植物の光合成さながら、私たちの体では太陽光のエネルギーを利用してビタミンDという重要な物質を合成しているんです。

ビタミンDは「骨を強くする栄養素」として知られていますが、それだけではありません。

近年の研究では、免疫・脳機能・ホルモンバランス・がん予防など、全身の健康維持に関与していることが明らかになっています。

つまり、「太陽を浴びる=体を内側から整える」ということ。

まさに“自然がくれるサプリメント”なのです。

ビタミンDが足りない人が急増中

現代人は、ビタミンD不足のリスクが非常に高くなっています。

その理由はシンプル。

- 屋内勤務・在宅ワークの増加

- 日焼け止めの常用

- 紫外線を避けるライフスタイル

この3つが、「太陽離れ」=ビタミンD不足を加速させています。

実際、日本人の約80%がビタミンD不足または欠乏状態にあると報告されています(日本骨代謝学会, 2022)。

☀️ 【豆知識】日焼け止めSPF30を塗るだけで、ビタミンD合成は阻害されるので、美白を極めたい方は食事やサプリメントで補うようにしましょう。

免疫力を左右する「ビタミンDの働き」

ビタミンDの役割は骨代謝だけではありません。

最新の研究では、以下のような多彩な作用が確認されています。

| 分野 | 主な作用 |

|---|---|

| 🦠 免疫 | 免疫細胞(マクロファージ・T細胞)の活性化。感染防御と自己免疫疾患予防に寄与。 |

| 🧠 神経・メンタル | 脳内セロトニン合成を促進し、うつ症状や季節性情動障害(冬季うつ)を緩和。 |

| 🦴 骨・筋肉 | カルシウム吸収を高め、骨粗しょう症・サルコペニアを予防。 |

| ❤️ 代謝・心血管 | 炎症を抑制し、糖尿病や動脈硬化のリスク低下。 |

🔬 参考文献:

- Aranow C. J Investig Med. 2011;59(6):881–886.

- Holick MF. N Engl J Med. 2007;357:266–281.

薬剤師が伝えたい「日光の浴び方」

日光は“少しで十分”です。

ビタミンDは、日焼けするほど浴びる必要はなく、

1日15〜30分、手の甲と顔に日光が当たる程度で十分に合成されます。

ただし、地域や季節によって紫外線量が異なるため、目安は以下の通り👇

| 季節 | 推奨時間(正午前後) | 注意点 |

|---|---|---|

| 春・夏 | 15分前後 | 日焼け止めなしでも短時間でOK |

| 秋・冬 | 30分以上 | 北海道などでは不足しやすいので食事でも補う |

| 曇り・室内 | × | ガラス越しの日光ではビタミンDは合成されません |

💊 薬剤師メモ:

皮膚で作られるビタミンDは体内で“貯蔵”されるため、週に2〜3回の短時間日光浴でも効果あり。

食事からもビタミンDを摂ろう

日光だけでは不足しやすい人(特に冬や高緯度地域)は、食事やサプリで補うことも重要です。

| 食品 | 含有量(μg/100g) |

|---|---|

| しらす干し | 61.0 |

| 鮭 | 33.0 |

| いわし | 32.0 |

| 卵黄 | 5.0 |

| きくらげ(乾) | 440.0(紫外線照射時) |

特に魚類(青魚)やきのこ類は優秀です。

朝食に焼き鮭、味噌汁にきのこを入れるだけで1日の必要量(8.5μg前後)をカバーできます。

ビタミンDサプリの注意点

ビタミンDは脂溶性ビタミンのため、摂りすぎると体内に蓄積して高カルシウム血症を起こすおそれがあります。

- 成人の上限目安:100μg/日

- サプリ併用時はカルシウム強化食品との重複に注意

- 腎疾患やサルコイドーシスのある方は医師相談必須

💊 医薬品にも「アルファカルシドール」や「エルデカルシトール」などビタミンD製剤があり、これらは骨粗しょう症や腎性疾患に対して医師の管理下で用いられます。

医薬品のビタミンD製剤の副作用にも高カルシウム血症が記載されており、摂りすぎには十分注意してください。

腎臓病(特に慢性腎臓病)の方は体内のビタミンDとリンのバランスが崩れている可能性があるため、絶対に自己判断でサプリメントなどを飲まないでください。

太陽不足が“メンタル不調”を招く理由

冬季うつ病(季節性情動障害)は、日照時間の減少によるセロトニン低下が主な原因とされます。日照時間の短い欧州では社会問題になるほど実は誰にでも起こり得る症状なのです。

セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、睡眠ホルモン・メラトニンの材料でもあります。

つまり──

☀️ 太陽を浴びる → セロトニン増加 → 夜にメラトニン生成 → 良質な睡眠へ

第5章で述べた「睡眠とストレスケア」とも密接に関係しています。

ビタミンD不足=睡眠リズムの乱れにもつながるため、

「朝の光を浴びる」ことは最高の健康習慣と言えるでしょう。

💬 薬剤師からのコメント

太陽の光を浴びることは、薬でも代替できないほど多面的な健康効果があります。

忙しい現代人にとって、最も簡単でコスパの高い健康法は“太陽を浴びる”ことかもしれません。

外に出られない日が続くときは、ビタミンDを意識的に食事から補いましょう。

あなたの免疫・骨・心を支える“天然のくすり”が、毎朝の光の中にあります。

🔬 参考文献

- Holick MF. N Engl J Med. 2007;357:266–281.

- Aranow C. J Investig Med. 2011;59(6):881–886.

- Grant WB et al. Nutrients. 2020;12(7):2097.

👉関連記事:日光とビタミンD──“太陽は天然のサプリ”。骨・免疫・メンタルを守る最強の健康習慣

お酒は“百害あって一利なし”─依存と生活習慣病の真実

もう古い──「酒は百薬の長」という幻想

「少量の飲酒は体に良い」と言われていた時代は、すでに過去の話です。

最新の国際的研究(Lancet, 2018)では、**健康にとって安全なアルコール摂取量は「ゼロ」**と明言されています。

つまり──

どんなに少量でも、飲めば飲むほど健康リスクは確実に上がる。

これが今の科学的結論です。

薬剤師として病院で数多くのアルコール関連疾患を見てきた経験からも、

私は「酒は百害あって一利なし」と断言します。

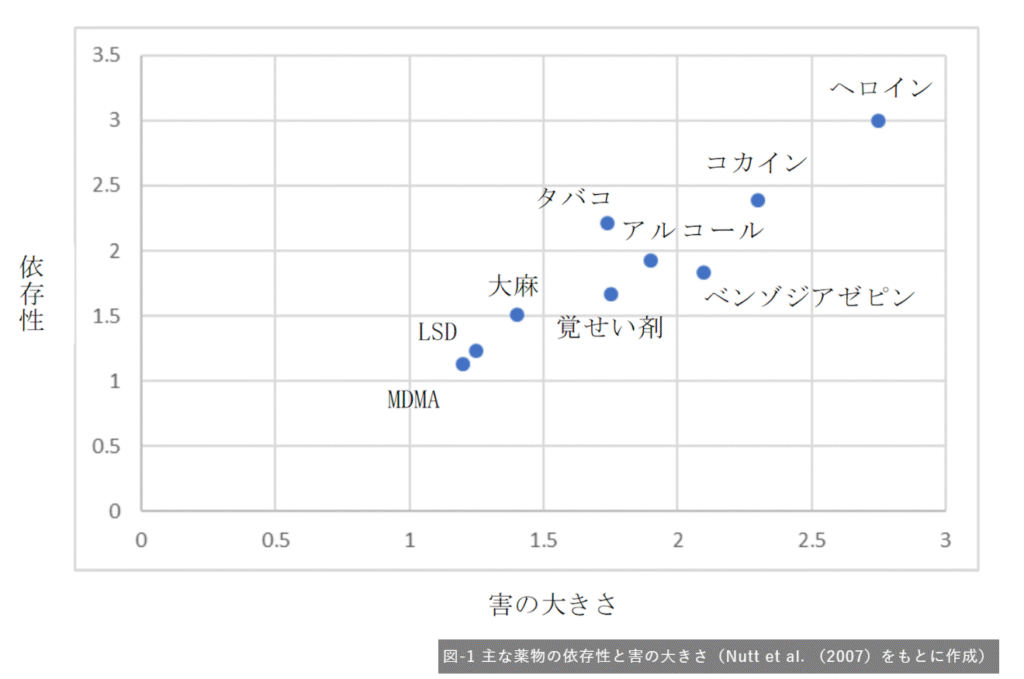

アルコールの正体─“合法ドラッグ”

お酒の主成分であるエタノール(C₂H₅OH)は、脳に作用する中枢神経抑制薬です。

科学的に考えれば麻酔薬や睡眠薬と同じカテゴリーに属する「薬物」であり、

一時的な快感の裏で、確実に脳と肝臓を蝕んでいきます。

しかも、依存性の強さは覚せい剤よりも高いと報告されています。

(Nutt DJ et al., Lancet, 2010)

💊 医薬品で同じ作用を持つ薬(例:ベンゾジアゼピン系睡眠薬など)は厳格に管理されています。

しかし、その薬よりも依存性の高い“アルコール”は自由に販売されているのが現実です。

お酒がもたらす「静かな生活習慣病」

アルコールが関係する病気は、単なる「肝臓病」だけではありません。

| 臓器・系統 | 主な疾患 | 備考 |

|---|---|---|

| 🧠 脳 | 認知症、アルコール依存症 | 脳萎縮・判断力低下 |

| 💔 心臓 | 高血圧、不整脈、心筋症 | アルコール性心筋症は不可逆 |

| 🩸 血液 | 高TG血症、高尿酸血症 | 痛風・脂肪肝の原因 |

| 🍽 肝臓 | 脂肪肝 → 肝炎 → 肝硬変 → 肝がん | 進行すると回復不能 |

| 💀 がん | 食道がん、肝がん、大腸がん、乳がんなど | 飲酒量に比例してリスク上昇 |

特に食道がん患者のほとんどが飲酒者であり、

「酒+喫煙+熱い食べ物」の組み合わせは“がん三重リスク”です。

🔬 参考:国立がん研究センター(JPHC研究, 2020)では、

「週7合(日本酒換算)以上の飲酒で、がんリスクが1.6倍」に上昇すると報告。

体が“劣化”するメカニズム─代謝と脱水

アルコールは肝臓で代謝され、アセトアルデヒドという強力な毒性物質に変化します。

この物質は細胞を傷つけ、DNAを破壊し、発がんや老化を進めます。

また、アルコールには強い利尿作用があり、

飲めば飲むほど水分とミネラルを失い、体内は慢性的な脱水・炎症状態になります。

「翌朝の喉の渇き」「肌の乾燥」「頭のぼんやり感」──

これらはすべて、軽度の脱水と酸化ストレスのサインです。

メンタルへの影響─“脳をだます”快感

アルコールがもたらすリラックス効果は、脳内のドーパミン・GABAの変化による一時的な錯覚です。

その後、反動で不安・焦燥・イライラが増すため、

「ストレス解消のために飲む」ほどストレスが強くなるという悪循環に陥ります。

アルコールは睡眠を浅くし、レム睡眠を減少させ、

夜中に目が覚めやすい「中途覚醒型不眠」を悪化させます。

利尿作用による夜間頻尿も合わさるとさらに睡眠の質は低下していきます。

経済的損失─“酒代”が資産を蝕む

毎月1万円をお酒に使うと仮定して、

22歳〜65歳までの43年間で 約516万円 が消えます。

もしそれを年利5%でインデックス投資していたら、

65歳時点で 約1,400万円 に成長しています。

将来の医療費負担リスク増・飲酒代・時間的損失・・・これらを天秤にかけてもアルコールを選びますか?

薬剤師が見た“アルコール依存”のリアル

病院では、肝硬変や食道がんで亡くなる患者の多くが、

体調が悪くなるまで「飲酒をやめられなかった人」でした。

記憶に残っているのは60代で食道癌末期で抗がん剤をしていた方。

亡くなる少し前に長年大量の飲酒をしてきたことを後悔していると言っていました。

アルコール依存は意思の問題ではなく、脳の報酬回路が書き換えられる病気です。

禁酒を成功させるには、心理的サポート・代替行動・社会的支援の三本柱が不可欠。

💊 医学的介入が必要な場合は、以下の薬剤が使用されます:

- ジスルフィラム(ノックビン):飲酒時に強烈な不快感を起こし再飲酒を防ぐ

- アカンプロサート:渇望感を抑制

“飲まない自由”を選ぶということ

「飲み会に参加しない」「ノンアルで過ごす」──

それは我慢ではなく、自分の健康をコントロールする選択です。

周囲に合わせて無理に飲む文化は、もう時代遅れ。

むしろ、飲まない人こそ冷静で、体にも財布にも余裕があります。

🍵 「飲める」ではなく「飲まなくていい」人になる。

それが令和の健康スタンダードだと思います。

💬 薬剤師からのコメント

飲酒は、短期的にはリラックスをもたらすかもしれません。

しかし、長期的には代謝・免疫・脳・経済のすべてを蝕みます。

薬剤師として伝えたいのは、「やめる努力」ではなく「飲まない設計」。

家に置かない・外で誘われたら“炭酸水で乾杯”──

そんな小さな選択が、未来の健康を守る最大の自己投資です。

🔬 参考文献

- GBD 2016 Alcohol Collaborators. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.

- Nutt DJ et al. Lancet. 2010;376(9752):1558–1565.

- 国立がん研究センター「多目的コホート(JPHC)研究」2020

- Rehm J et al. Lancet Public Health. 2020;5:e300–e312.

- 日本アルコール関連問題学会 資料集

👉 詳しくは:その一杯が未来を奪う──お酒は“百害あって一利なし”

歩くことはすべての基礎代謝を支える─運動という抗老化薬

薬よりも確実に効く「歩行」という処方箋

“どんな薬よりも効く”──これは決して比喩ではありません。

1日30分のウォーキングは、

血糖・血圧・脂質・睡眠・メンタルなど、

**人間のほぼ全システムを同時に改善する“万能薬”**です。

厚生労働省も「運動習慣のある人は死亡リスクが30〜40%低い」と報告しており、

世界的にも“歩くこと”は最も費用対効果の高い医療とされています。

(WHO Physical Activity Guidelines, 2020)

「1日8,000歩・速歩20分」が寿命を延ばす

歩行量と死亡率の関係を調べた研究(国立がん研究センター・2022)によると、

1日8,000歩・そのうち20分を速歩で歩く人は、死亡リスクが約半減します。

- 6,000歩未満 … 運動不足ゾーン

- 8,000歩 … 健康維持ライン

- 10,000歩以上 … 生活習慣病・がん予防効果

また、“速歩き”には「筋肉を大きく動かす」以上のメリットがあります。

心拍数が上がることでミトコンドリアが活性化し、代謝と抗酸化力が同時に向上します。

🧬 運動は“体の抗酸化システム”をオンにするスイッチです。

歩くことがもたらす5つの医学的効果

| 分野 | 主な作用 | 解説 |

|---|---|---|

| 🩸 代謝 | インスリン感受性の改善 | 食後30分以内のウォーキングで糖の取り込みが促進される |

| 💓 心血管 | 血圧・中性脂肪・LDL低下 | 有酸素運動により血管内皮機能が改善 |

| 🧠 脳・メンタル | セロトニン・BDNF上昇 | うつ予防、集中力・記憶力向上 |

| 💪 筋骨格 | サルコペニア・骨粗しょう症予防 | 骨への刺激+筋力維持がカギ |

| 😴 睡眠 | メラトニン分泌促進 | 朝のウォーキングが睡眠リズムを整える |

🔬 参考:Ainsworth BE et al., Med Sci Sports Exerc. 2011;43(8):1575–1581.

運動不足=“新しい生活習慣病”

現代社会では、デスクワーク・車通勤・スマホ時間の増加により、

日本人の平均歩数はこの20年で約1,500歩減少しました(厚労省国民健康・栄養調査2022)。

特に、1日4,000歩未満の生活は「慢性炎症」状態を促進するとされ、

糖尿病・脂肪肝・認知症・がんなどの発症率を高めます。

薬剤師がすすめる「歩行の最適処方」

薬剤師的に考えると、運動も“処方設計”が大切です。

以下は、科学的根拠に基づいた“歩行の処方箋”です👇

| 目的 | 処方例 | ポイント |

|---|---|---|

| 血糖・体重管理 | 食後20〜30分に20分ウォーク | 血糖スパイクを抑制 |

| メンタル改善 | 朝の光を浴びながら15分 | セロトニン・体内時計リセット |

| 睡眠改善 | 夕方17〜19時に軽い散歩 | 深部体温コントロール |

| 筋力維持 | 週3回・坂道 or 階段を利用 | 負荷を少し上げる |

“歩く”ことが生活を変えるメカニズム

- 血流が改善 → 脳・腸・肌に栄養が届く

- 呼吸が深くなる → 自律神経が整う

- 骨と筋肉が刺激され → ホルモン分泌が活性化

- ストレスが軽減 → 睡眠の質が向上

つまり、歩行とは単なる「移動」ではなく、

体の機能をメンテナンスする再起動スイッチです。

運動を続けるための3つのコツ

1️⃣ 数値より習慣化

最初は1,000歩でもOK。重要なのは「毎日動く」というリズム。

2️⃣ 通勤・買い物を運動に変える

“ながら運動”が最も続きやすく、効果も十分。

3️⃣ ウォーキングログを可視化

スマホやスマートウォッチで歩数を記録すると、継続率が倍増。

📱 薬の服用履歴と同じで、「記録するだけ」で行動は続く。私はシャオミのスマートウォッチで健康管理をしています。

💬 薬剤師からのコメント

「歩くことは、すべての薬に通じる“原点”」

どんなサプリよりも、どんな新薬よりも、

“歩く”ことはシンプルで再現性の高い健康法です。

健康の基本は「血流」です。

血が巡れば、薬も栄養も酸素も届く。

だからこそ、歩行は“体の配送システム”を整える行為なのです。

毎日の一歩が、あなたの未来を作ります。無料でできる健康習慣を始めてみませんか?

🔬 参考文献

- WHO. Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. 2020

- 国立がん研究センター(JPHC研究)2022

- Ainsworth BE et al. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(8):1575–1581.

- Oh S et al. J Hepatol. 2015;62(2):399–406.

- 厚生労働省「国民健康・栄養調査」2022

内臓を守る“年1回の内視鏡検査”─早期発見こそ最大の治療

症状が出てからでは遅い─「沈黙の臓器」を守る唯一の方法

胃・大腸・肝臓・膵臓などの内臓疾患の多くは“無症状のまま進行”します。

特にがんは、痛みや異常を感じた時点で進行期というケースが多く、

医療現場では「症状が出たらもう遅い」と言われるほどです。

💬 だからこそ、内視鏡検査は“命を救う投資”です。

「早期発見=完治率90%」「未発見=末期で手遅れ」──この差は1回の検査にかかっています。

私は胃潰瘍になり1年で2回上部内視鏡検査(胃カメラ)を受けました。

胃が痛いというのはそれ自体が強烈なストレスになりますし、不安も強くなります。

若年性胃がんの可能性もわずかにあったので、組織を取って病理検査も行いましたが、幸いただの胃潰瘍でした。

検査自体はかなりしんどいですが、安心を買えると思えば、やってよかったと心から思っています。

胃カメラ・大腸カメラ──苦痛を恐れる前に知っておくこと

胃カメラ(上部消化管内視鏡)

胃がんや胃潰瘍、ピロリ菌感染などを直接観察し、

必要に応じてその場で生検(組織検査)も行えます。

最近では、鼻から入れる経鼻内視鏡や鎮静剤の併用で、

「思ったより楽だった」という声が圧倒的に増えています。

大腸カメラ(下部消化管内視鏡)

便潜血検査で陽性が出た場合に行うことが多いですが、

40歳を過ぎたら1度は受けておくべき検査です。

特に日本では大腸がんが男女ともに増加しており、

国立がん研究センターの統計(2023年)によれば、

日本人のがん死亡原因の第1位が大腸がんとなっています。

🔍 検査中にポリープが見つかっても、その場で切除できる場合があります。

つまり“検査=治療”が同時にできる唯一の検査です。

「痛い・恥ずかしい・怖い」は過去の話

近年は鎮静剤(ミダゾラム、レミマゾラムなど)の併用により、

うとうとしている間に検査が終わる施設が主流になっています。(眠るわけではありません)

また、鼻から内視鏡を挿入していく技術も進み、従来の口から挿入するよりも体への負担が軽減しているとも言われています。

喉へ局所麻酔を施して検査を行うので、嘔吐反射も多少は抑えられます。

💡 技術革新により、検査の“苦痛”はだいぶ解消されています。

恐怖心よりも「命を守る安心」を選ぶ時代です。

薬剤師が見る「検査の医学的価値」

薬剤師として感じるのは、

**「薬で治すより、早く見つける方が確実」**ということ。

がん治療薬や免疫療法が進化しても、

胃がんステージⅣでは5年生存率が20%以下。

一方、ステージⅠで見つかれば5年生存率は90〜95%と非常に高いです。

| データソース | 5年生存率の目安 | 備考 |

| 国立がん研究センターなど(集計データ) | 5.9% ~ 7.2% | 過去のデータに基づき、全症例を対象とした統計的な数値。 |

| 医療機関による報告 | 10%~20%未満 | 医療機関や集計時期により数値に幅がある。 |

胃がん初期であれば開腹せずに内視鏡でがんを取り除くことができるというのも早期発見の大きなメリットです。

🧬 医学の進歩をもってしても、

「早期発見に勝る治療法は存在しない」のです。

ピロリ菌・大腸ポリープ─“前がん状態”で止める

胃がんの99%はピロリ菌感染が関与しています。

内視鏡検査で萎縮性胃炎が確認された場合、

ピロリ菌の除菌治療を行うことで胃がんリスクは70%以上減少します。

また、大腸ポリープも放置するとがん化するリスクがあるため、

内視鏡で切除できる段階で取り除くことが重要です。

ピロリ菌の除菌は通常7日間の抗菌薬+胃酸分泌抑制薬を飲むことで治療が完了します。

💊 「ピロリ菌除菌+年1回の内視鏡」=最強のがん予防セット

検査を受ける最適タイミングと頻度

| 年齢層 | 検査内容 | 推奨頻度 |

|---|---|---|

| 20〜30代 | 胃カメラ(ピロリ菌検査含む) | 1回/5年 |

| 40〜50代 | 胃・大腸カメラ両方 | 1回/年 |

| 60歳以上 | 胃・大腸カメラ+CT/超音波 | 1回/年 |

胃潰瘍や胃がんの疑いがある人でない場合は自費の検査になりますので、それなりに検査費用がかかります。

基本的にクリニックや病院の言い値になりますが、上部内視鏡(胃カメラ)の相場は1万円~1.5万円と言われています。

人間ドックのオプションとして付けられる場合もありますので、30・40代でまだ受けたことが無い人は、少しお金はかかりますが、健康への投資だと思って受けてみることをおすすめします。

薬剤師からのメッセージ──「検査は未来の自分への手紙」

病院には抗がん剤でステージⅣのがんと長期的に闘っている人もいれば、3泊4日程度でステージⅠのがんを内視鏡的切除する人もいます。

この人たちを分けるのは間違いなく早期に発見できたかどうかです。

定期の内視鏡検査で“何もなかった”という結果こそが最大の成果。

早期発見のための自己投資だと思って、定期的に内視鏡検査を受けましょう。

🔬 参考文献

- 国立がん研究センター がん登録統計 2023

- 日本消化器内視鏡学会 ガイドライン2024

- Uemura N et al., N Engl J Med. 2001;345:784–789.

- Hamashima C. Jpn J Clin Oncol. 2018;48(9):784–792.

- 厚生労働省「がん検診受診率向上に関する指針」2022

👉関連記事:絶対受けろ!内視鏡検査の重要性──ピロリ菌・胃潰瘍・胃がんから命を守る再現性の高い方法

【現役薬剤師が語る】健康は「最高の投資」である5つの理由

はじめに─あなたの“最大の資本”は「健康」である

「貯金」「投資」「スキルアップ」──これらは資産形成の重要課題ですが、

あなたが見落としがちな“最大の資本”があります。

それは、**「健康」**です。

- 名著『幸福の資本論』(橘玲)では、幸福を構成する3つの資本として

- ①人的資本=(自分で稼ぐ能力)

- ②社会資本(人間関係)

- ③金融資産(お金)

- を挙げています。

このうち“人的資本”=稼ぐ力の根幹にあるのが「健康」です。

どんなにスキルや才能があっても、心身が壊れれば稼ぐ力はゼロになります。

💊 薬剤師として多くの患者さんを見てきた私は、

健康維持こそが人生最大の“自己投資”であると断言します。

🔹健康が「最高の投資」である5つの理由

① 働ける期間が延びる─「人的資本」を最大化する

現代では定年65歳が一般的ですが、健康であれば70歳を超えても働ける時代です。

この「働ける期間の延長」こそ、最もわかりやすい経済的リターンです。

一方で、不摂生による生活習慣病・肥満・喫煙・過度な飲酒によって、

40~50代から糖尿病や高血圧を患い、働けなくなって

生活保護などに陥る人を多く見てきました。

🚨 「体調を崩す=これから稼げたはずのお金を失う」

健康を損なうことは、未来のキャッシュフローを破壊する行為です。

遺伝や先天的な疾患は別として、

食事・運動・睡眠など生活習慣によるリスクは自己管理で防げる領域。

努力で防げる病気を避けることは、長期的には最大の節約です。

② 自分の生産性が向上する──「仕事の質」が資産を生む

健康は、単に働ける時間を増やすだけでなく、

働く“質”を高める投資でもあります。

心身が整っていれば集中力・判断力・創造性が上がり、

自然と仕事の精度もスピードも向上します。

東京大学の研究では、日本人の慢性腰痛の生涯有病率は8割超とされ、

腰痛や肩こりが労働生産性の低下に直結していると報告されています。

姿勢改善やストレッチなどの「健康メンテナンス」は、

スキルアップと同等に“働く力を磨く自己投資”です。

💡 「スキルを磨くより先に、体を整える」

これが持続可能なキャリア形成の基本です。

③ 生涯医療費の削減──「2,700万円の節約効果」

日本人一人あたりの平均生涯医療費は約2,700万円。

しかも、その半分以上が55歳以降に集中しています。

(出典:ニッセイ基礎研究所/厚労省「国民医療費の概況」2023)

| 年齢層 | 平均年間医療費 | 備考 |

|---|---|---|

| 20〜40代 | 約15〜20万円 | 生活習慣病がなければ少額 |

| 50〜60代 | 約40万円〜 | 高血圧・糖尿病・脂質異常症が増加 |

| 70代以上 | 約70〜100万円 | 慢性疾患・合併症・入院費が急増 |

つまり、若いうちに健康投資をするほど、老後の支出は減るのです。

🧮 「医療費の節約」は、投資でいうところの「リスクヘッジ」と同じ

生活習慣病の予防は“治療より安い投資”です。

暴飲暴食・喫煙・飲酒を減らすだけで、

老後の2,000万円問題の半分は解決できます。

④ 資産運用期間が延びる──「複利の力を最大化」

健康で長く生きる=運用期間が長くなる。

つまり、複利効果を最大化できるということです。

仮に年利5%の運用をしていた場合、

・30年間:元本1,000万円 → 約4,300万円

・40年間:同 → 約7,000万円

💹 健康で10年長く生きるだけで、資産は約1.6倍になる

逆に、体を壊して仕事を辞め、

投資を途中で崩すと“複利の魔法”が消えます。

⑤ 年金受給額が増える──「長生きは最大の年金戦略」

年金制度は「賦課方式」──つまり現役世代の負担で成り立っています。

支給額は減る傾向にありますが、長生きすれば受給総額は確実に増える仕組みです。

たとえば基礎年金を

- 65歳から受給 → 年約78万円

- 70歳から繰下げ → 約1.42倍(年110万円)

- 75歳から繰下げ → 約1.84倍(年143万円)

90歳まで生きれば、65歳開始との差は約250万円〜900万円。

(出典:日本年金機構/カシオ計算サイト試算)

💡 長く健康に生きる=年金を“取り戻す時間”を増やす行為。

「どうせ年金なんて…」と諦める前に、

健康で働ける時間を増やすことが最大の防御策です。

健康は“攻めの節約”──浪費を未来の貯金に変える

浪費や不摂生は、未来の自分への“借金”です。

健康維持はそれを「貯金」に変える唯一の方法。

たとえば、

- 飲酒を減らして月1万円節約 → 40年で480万円+運用益

- タバコをやめて月1.5万円節約 → 30年で540万円+運用益

これらは“我慢”ではなく、“未来への再投資”です。

💬 「健康=支出削減 × 生産性向上 × 資産拡大」

それはまさに、最も利回りの高い長期投資です。

薬剤師としての結論──健康とお金は“両輪”

薬剤師として現場を見てきて痛感するのは、

健康を失うと、すべての資産が脆くなるという現実です。

体が資本、という言葉は使い古されていますが、

経済的にもそれは真実。

- 健康で働くことで収入を得る

- 健康で運用を続けることで資産を増やす

- 健康で長生きすることで年金を最大化する

🧠 健康を守ることは、人生の“総合利回り”を高める戦略です。

詳しくはこちら👉健康は「最高の投資」である5つの理由

💬 まとめ:健康という“人的資本”を最大化せよ

健康は多くの場合、努力次第で維持が可能です。

努力によって増やせる資産であり、

人生の幸福と経済的安定を同時に高める“最強の複利投資”。

💊 薬は今を支える。健康は未来を創る。

今日のあなたの食事、睡眠、運動、節約が──

10年後20年後のあなたの「自由」を決めます。

ご紹介した中で一つでも気になったものがありましたら、ぜひ今日から始めてみてください。

🔗 関連記事