「薬剤師国家試験、ストレートで合格できるか不安…」

「もし留年や国試浪人になったらどうしよう?」

薬学部の6年間は長く、誰もが途中で不安を感じるものです。

実際、多くの学生が知らず知らずのうちに“落ちる人の特徴”に当てはまってしまい、再受験の道に進んでしまいます。

特に一度不合格になると、合格率が大きく低下するという厳しいデータもあります。

この記事では、ストレート合格した現役薬剤師の視点から、薬剤師国家試験に落ちる人の共通点を【生活態度】【勉強法】【環境】の3つの軸で徹底解説します。

もしあなたが「代返」「丸暗記」「孤独な勉強」に少しでも思い当たるなら要注意。

今すぐ“落ちるルート”から抜け出すためのヒントを、ここから学んでいきましょう。

目次

はじめに:仲間がいることが最大の武器

はじめに私の大学時代の話を少しだけさせてください。

私は6年間同じ友人たちと常に行動していました。(私含めて5人のグループ)

4人とは今でも交友がある大切な友人たちです。

私がつまづくことなくストレートで薬学部を卒業し、国家試験にも問題なく合格できたのは間違いなく彼らのおかげです。

その友人たちは4人おり、サークルに入っている人が1人いて、私を含めてほか4人は課外活動をしていませんでした。

1年生から3年生くらいの各科目の定期テストは過去問がベースとなっており、先輩から過去問を入手できるかが進級に大きく関わってくるような状態でした。

基本的にサークルに入っていた友人が先輩から過去問を仕入れてきてくれて、みんなで共有し、定期テスト前はヒイヒイ言いながらみんなで鼓舞し合って勉強していました。

基準点が取れず再試になることもありましたが、グループ内で得意教科がある人が再試になった人にコツを教えたりとみんなで助け合いながら留年することなく楽しく4年まで進みました。

5年からは各々違う研究室に所属したため、やや行動を共にする時間は減りましたが、それでも講義の時はいつも同じ席に座って、休み時間にはともに行動し、勉強の進捗状況もそれとなく共有していました。

6年生になると講義以外はみな個人戦となります。

講義以外は各々自習スペースで勉強していました。

個人戦と言えど、休憩時間は一緒に行動し、自習に疲れた時には問題を出し合ったり、理解が難しいところを話し合って覚えるコツを考えたりとまさに「切磋琢磨」という言葉がふさわしい関係性でした。

ここまで長々と語ってきましたが、何が言いたいかというと・・・

一緒に行動する仲間が超重要!

ということです。

薬学部の辛く険しい道のりを如何に協力して励まし合って高め合えるかが楽しくストレートで薬学部卒業&国試合格のコツです!

これらを踏まえて、以下に述べていく国試に落ちる人の特徴をご覧ください!

①授業をサボって「代返」を使う

代返とは出席カードを代わりに書いてもらう違反行為です。

大学の講義は単位を得るための最低出席回数というのが存在します。

いくらテストでいい点を取っても、出席回数が基準を満たさなければ単位はもらえません。

単位がもらえないと卒業できないどころか進級すらできません。

つまり、薬学生にとって単位を落とすということは致命的なのです。

ただ、大学1年生なんて一番遊びたい年齢ですよね?

大学受験を終えて、これからイケイケのキャンパスライフを過ごすぜ!とテンション高めの学生が多いのが一般的な大学1年生だと思います。

薬学部も例外ではありません。

講義が無いときは平日の真昼間から遊びに出かけるのが大学生です。

でも、薬学部には一般大学生との大きな違いがあります。

それは・・・必須科目多すぎ問題!!

1年生の頃はまだ少ない方ですが、それでも朝9時から16時15分とかまで講義があります。

選択科目もあるため、朝が苦手な人は昼からの科目を増やしたり、早く帰りたい人は朝一から頑張って出席したりと工夫して講義に出席します。

ただ、腐っても薬学部なので、理系科目は基本必須です。(数学は選択)

講義の合間をぬって遊ぼうにも結構みっちり入ってくるのでどうしても遊ぶ時間が足りません。

そこで、悪い奴は友人に代返をお願いして遊びに行ってしまうのです。

代返はバレると依頼した当人だけでなく、依頼されて実行した友人も同時に処罰されます。

厳しい先生ですと1発で講義再履修(来年受けなおし)を要求する場合もある危険な行為です。

まあそれでも代返をしている人が結構いました。

余程遊びたかったのでしょう。

ただ、講義に出ないということは勉強していないのと同義ですので、当然知識は付きませんし、テスト前の勉強も一からやらなければならないので、結局後で苦労する羽目になります。

基礎科目をなめていると後の応用に全くついていけなくなるのが薬学の世界です。

代返をしている人は私の知る限り例外なく留年なり退学をしています。

代返はダメ絶対!

ちなみに私はしっかり参加していましたが、ほぼ例外なく居眠りをしていました。笑

②飲み会やりがち

これはいわゆる陽キャと呼ばれる部類の人たちの中でも酒におぼれる奴らですね。

学生はお金が無いので基本宅飲みになると思います。

私も人並みには宅飲みしていましたが、それでもそんなに頻繁ではなかったです。

せいぜい定期テストが終わった後に打ち上げ的な感じで宅飲みしていたくらいです。

ただ、酒におぼれる奴らは連日のように宅飲みをしており、朝一の講義に遅刻してきたり、遅刻ならまだしも欠席を何度もしてしまい単位が取れないなんてことにもなっていました。

結局、遅くまで飲んでいると朝起きるのがしんどくなって大学に行く気が失せてしまうのが原因なんですよねきっと。

(私はお酒飲まないので知らんけど)

酒は飲んでも飲まれるな!ほどほどにしましょう

③悪い先輩とつるみがち

これは②にも少し絡みますが、サークルなどで悪い(成績・素行が)先輩と仲良くなるとそれこそ飲みが増えたり、パチンコに行ったりとどんどん学業から遠ざかってしまいます。

悪い先輩は大抵留年しており、気づいたら同級生になっていて、気づいたら後輩になっていることがあります。(薬学部あるある)

そんなだから留年するんでしょうけど、そんな薬学部をなめた先輩とつるんでいると本当にいいことがありません。

お互い足を引っ張り合い、進級すらままならないでしょう。

ちなみにタバコを覚えるのも大体この悪い先輩からだと思います。

学生生活を共にする人は自分の人生に関わってくる可能性が高いので慎重に選びましょう!

④友達がいない(孤独に勉強している)

これは地味に辛いやつです。

③みたいに悪い先輩でも過去問を持っていたり、先輩の横のつながりからテストの情報などを入手できる場合もあるので少しだけ役に立つ場合もあります。

ですが、本当に誰ともつるんでいない人というのが一定数います。

まさに孤高の戦士

孤高の戦士は突き抜けて成績がいい場合が稀にありますが、ほとんどの場合は成績がよくありません。

その理由は前半で熱く語った通りですが、薬学部は仲間の存在が超重要だからです。

共に励まし合い、支え合い、時には裏切り、戦う仲間の存在は非常に心強いです。

孤高だと過去問が手に入らないどころか重要な情報なども手に入れづらくなります。

薬学部の6年は人生の中では結構長い期間です。

その期間を一人で乗り切るのは至難の業

薬学部に入学したのなら友達を作る(良い人間関係を築く)のは優先度として極めて高いと思います。

⑤丸暗記しようとする

これは私の同級生の話です。

覚えることが膨大な薬学生にとって丸暗記はあまりいい勉強法ではありません。

脳のキャパ的に丸暗記するのは正直困難です。

それでも、教科書にびっしりマーカーを引いて、自分で要点をまとめたようなきれいなノートを一生懸命作成しているクラスメイトがいました。

彼は成績が悪いですがノートがきれいだったので、何人か彼のノートをコピーさせてもらって勉強していましたね~

結局彼は5年生の時に留年し、その後何とか卒業しましたが、3回国家試験に落ち、薬剤師の道をあきらめたと聞きました。

結局、物事を理解して説明できないと知識として定着しているとは言えないんですよね。

試験問題に対面したときに、理解していればここがこうだからこうなってこう!みたいに連鎖的に正解にたどり着けますが、丸暗記していると少し捻った問題が出たら詰みます。

私も理解できないところは語呂合わせなどで無理やり覚えたりもしましたが、それでも多くの箇所は理解しようと努力しましたし、理解していない状態で試験を受けるのが怖かったです。

これは薬学のみならずどの勉強にも言えることかもしれませんが、薬学においては如何に大量の情報を効率よく頭に入れるかも重要です。

限られた脳のキャパを節約し、なんとか理解して長期記憶に刻み込むことが極めて重要です。

⑥留年・国試浪人を経験している

※留年した人や国試浪人した人を悪くいうつもりは全くありません。

これはあえて言うことでもないかもしれませんが、留年している人は国家試験に落ちやすいです。

当たり前ですが、留年したということは理由はどうあれ勉強についていけなかったということです。

そんな人が一念発起して別人に生まれ変われればいいですが薬剤師国家試験はそう簡単にはいきません。

国家試験は薬学部6年間の集大成です。

これまで積み上げてきたものを6年生の1年間でさら磨き上げてやっとの思いで試験にたどり着きます。

そうやって国家試験を受けた学生の合格率が7割程度なのですから、当然と言えば当然です。

また、国家試験浪人もその後の合格が厳しくなります

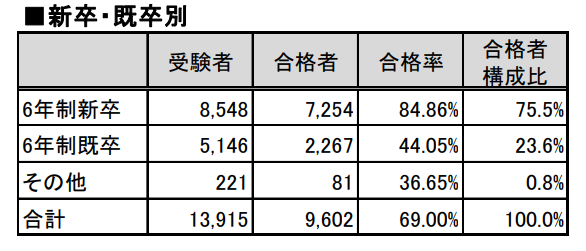

こちらは2023年の薬剤師国家試験の合格率を表したものです。

全体の合格率は69%でした。

注目すべきは6年制既卒の部分

これは言葉の通り、一度卒業はしたけど一度ないし複数回国家試験に落ちてしまった人たちのことを指します。

見ていただくとわかりますが、既卒者の合格率は44%となっており、新卒の84.86%と比較すると大きく劣後しています。

この理由は様々な物があると言われますが、一番大きいのは「モチベーションの維持が困難」という点ではないかと考えます。

今まで一緒に勉強していた同級生はもう社会人として働き始めているのに、自分はまた1年後の国家試験に向けて辛い勉強をしなくてはならないという虚無感

現役の時は平均1日10時間程度勉強しますから、それをもう1年やれという方が酷な話です。

多くの国試浪人生は薬剤師国家試験予備校に半年~1年通い、来年の国試に備えることになります。

データからも一目瞭然ですが、1回でも国試に落ちてしまうと合格率はガクッと下がってしまいますので、何とか一回で合格したいところですね。

| 実施年(回) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |

| 2021年(第106回) | 5,035 | 2,079 | 41.29% |

| 2022年(第107回) | 5,217 | 2,126 | 40.75% |

| 2023年(第108回) | 5,146 | 2,267 | 44.05% |

| 2024年(第109回) | 4,957 | 2,103 | 42.42% |

| 2025年(第110回) | 5,039 | 2,214 | 43.94% |

⑦5~6年生になってもバイトを続ける

これは家庭環境などにもよるので何とも厳しい話ですが、5年~6年生は薬学部生にとってかなり大事な時期になってきます。

5年生は約半年の学生実習が終わると、卒業研究の提出があり、それが終わり次第本格的に国家試験の勉強が始まります。

卒業研究期間は最後の休息みたいなものです。

休息と言っても定期的に講義はあるし、月に1回くらいのペースで小テストが入りますので遊び惚けることはできません。

ただ、必須講義自体はほとんどなくなり、学力アップのための授業という名目の講義が始まるので、出席を強制されません。

研究が忙しければ出席しなくてもいいし、疲れているのであれば出席せずに少し遊ぶことだってできます。

ですが、この時間にアルバイトをしていると話は変わってきます。

みんなが勉強またはリフレッシュしている時にバイトしていたら休まらないですし、勉強の効率も落ちますよね?

下宿して一人暮らしをしている友人も多く、結構金銭的に厳しいという話も聞きました。

苦労しているなとは思いましたが、それでもこの時期だけは親に頭を下げてでも土下座をしてでもバイトはしない方がいいです。

留年したり、薬剤師なれなかった時の損失が半端ないですからね。

ちなみに私は高3の冬から大学3年の冬までバイトをして100万円くらい貯めたので、それ以降は夏休み期間などに短期の派遣などをする程度でした。

6年生になってからは貯金の減りも早かったので、親にお願いして昼食代を工面していただきました。(大変感謝しております。)

あとは少しでも昼食、夕食代を抑えるために白飯だけはタッパーで持ってったり、卵焼きと白飯を入れて持ってったりとできる限りの工夫はしていました。

悪いことは言いません。

バイトは4年生くらいまでにしておいた方がいいです!がちで

⑧過去問が覚えられない・分析できない

これはもう言うまでもありませんが、薬学部生にとって過去問を覚えるのは基本の基です。

過去問6年分くらいはベースとして頭に叩き込まないと正直話になりません。

まあ国家試験問題が過去問からたくさん出題されるなんてことはありませんが・・・

とは言え、過去問は膨大な情報が詰まっており、設問を読み込むことで薬学の理解が深まります。

問題の傾向や出題者がどんな分野をどのくらい掘り下げて出題してくるのかをある程度把握することができるので、この分野はここまで理解できていれば国試は大丈夫そうだな!とある程度見切りをつけて効率的に勉強を進めることができます

国家試験の勉強はやればやっただけいいというわけではありません。

なんせ時間が限られているので

9科目網羅するには各分野で最低これくらいの知識は無いとな~というラインのようなものが存在します。(私はそう思っていました。)

それを超えてさらに深く勉強していると時間が足りなくなりますし、いくら深めてもその分野で取れる点数はたかが知れています。

そのラインを見極めるトレーニングとして過去問暗記は役に立っていたのかなと今では思います。

厳しいことを言うようですが、過去問を少なくとも5年分くらいは暗記しましょう。

本当の闘いはそれからです!

まとめ:落ちる人を反面教師に、合格へ最短ルートを

この記事で紹介した8つの特徴は、すべて実際に私が見てきた“落ちた人”の共通点です。

反対に言えば、これらを避けるだけで合格に近づくということ。

薬学部の6年間は本当に長いですが、仲間と努力を続ければ必ず道は開けます。

焦らず、驕らず、一歩ずつ積み重ねていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。